Entfremdung und Umgangsrecht: Die Grauzone bis zur Gerichtsverhandlung

- 2. Sept. 2025

- 2 Min. Lesezeit

Trennung und Scheidung sind für alle Beteiligten herausfordernd – besonders für Kinder. Eigentlich soll das Umgangsrecht sicherstellen, dass Kinder weiterhin zu beiden Elternteilen eine tragfähige Beziehung aufbauen und erhalten können. In der Praxis kommt es jedoch nicht selten zu Entfremdungsprozessen, die oft lange vor einer gerichtlichen Entscheidung beginnen.

Was bedeutet Entfremdung?

Von Entfremdung spricht man, wenn das Kind zu einem Elternteil zunehmend emotional auf Distanz geht, den Kontakt verweigert oder ablehnt – nicht aufgrund eigener Erfahrungen, sondern infolge von Beeinflussung oder subtilen Dynamiken im Umfeld.

Entfremdung kann schleichend entstehen:

durch negative Äußerungen über den anderen Elternteil,

durch Verweigerung oder Verzögerung von Umgangsterminen,

durch das Verstärken von Loyalitätskonflikten („Du bist für mich da – der andere nicht“).

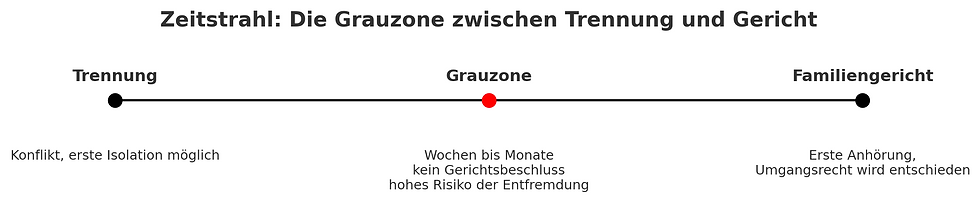

Die Grauzone bis zur Gerichtsverhandlung

Bevor Gerichte einschreiten, liegt der Umgang meist in der Hand der Eltern. In dieser Phase kann eine „Grauzone“ entstehen:

Umgang wird zwar formal zugesagt, aber praktisch erschwert oder blockiert.

Absprachen werden unterlaufen (z. B. kurzfristige Absagen, ständige Ausreden).

Das Kind wird zunehmend in eine einseitige Erzählung hineingezogen, die den anderen Elternteil abwertet.

Da Verfahren oft Monate dauern, können in dieser Zeit bereits feste Entfremdungsmuster entstehen. Wenn das Gericht schließlich entscheidet, ist die Bindung manchmal schon so geschwächt, dass eine „Wiederannäherung“ schwerfällt.

Hintergründe gezielter Entfremdung

Warum kommt es überhaupt dazu, dass ein Elternteil den Kontakt des Kindes zum anderen unterbindet oder manipuliert?Mögliche Motive sind:

Eigene Kränkung und Verletzung durch die Trennung

Kontrollbedürfnis: Der Umgang wird als Machtinstrument genutzt

Angst, das Kind zu „verlieren“ oder weniger wichtig zu sein

Unbewusste Projektionen: Eigene negative Erfahrungen werden auf den anderen Elternteil übertragen

In seltenen Fällen auch bewusste Strategie, um das Sorgerecht oder den Lebensmittelpunkt zu sichern

Psychologische Folgen für das Kind

Gezielte oder unbeabsichtigte Entfremdung kann das Kind stark belasten:

Loyalitätskonflikte („Wenn ich Papa mag, verrate ich Mama – und umgekehrt“)

Identitätsprobleme, weil das Kind Teile seiner Herkunft ablehnen muss

Verlust einer wichtigen Bezugsperson, mit möglichen Bindungsschäden

Langfristig erhöhtes Risiko für psychische Erkrankungen und Beziehungsstörungen

Rechtlicher Schutz und Grenzen

Das Familiengericht kann – sobald es eingeschaltet wird – Maßnahmen ergreifen:

Verbindliche Umgangsregelungen

Begleiteter Umgang in besonders belasteten Situationen

Im Extremfall sogar Wechsel des Lebensmittelpunkts, wenn ein Elternteil dauerhaft das Umgangsrecht sabotiert

Das Problem: Bis es so weit kommt, ist oft viel Zeit vergangen. Deshalb wird immer wieder diskutiert, wie Verfahren beschleunigt und besser auf frühe Entfremdungssignale reagiert werden können.

Fazit

Entfremdung ist eine stille Gefahr im Trennungs- und Scheidungsprozess. Sie entsteht häufig in der Grauzone, bevor ein Gericht eingreift – und kann für Kinder tiefe Spuren hinterlassen. Umso wichtiger ist es, dass Eltern sich ihrer Verantwortung bewusst sind und Institutionen wie Jugendamt oder Familiengericht frühzeitig handeln, wenn Entfremdungsprozesse sichtbar werden.

Kommentare